(澎湃新聞,5月24日)“寒雨連江夜入吳,平明送客楚山孤。洛陽親友如相問,一片冰心在玉壺。”你知道這首王昌齡的《芙蓉樓送辛漸》用《劉三姐 山中只有藤纏樹》的曲調唱出來會是什么效果嗎?

近年來,安慶師范大學文學院副教授熊言安就一直在探索用吟唱的方式來教授古典詩詞,他把公選課《唐詩宋詞名篇選講》作為創新教學模式的“實驗基地”,在這門課上,學生不僅要學習詩詞常識,鑒賞詩詞,還要學會把詩詞“吟唱”出來。

熊言安希望通過吟唱的教學方式,讓更多學生體會到詩詞的魅力

5月中旬,熊老師對澎湃新聞說:“公選課的學生來自學校各個專業,詩詞基礎不同,對詩詞的理解能力也參差不齊,用吟唱這種方式教學詩詞能夠活躍課堂氣氛,使學生容易接受。”

在他看來,每個人都可以有自己的吟唱方式,個人對詩詞本身的理解并把這種理解用感情傳達出來是最重要的。目前,他正打算嘗試和著名作曲家陳儒天老師合作編曲,完成一些原唱曲目,并積極探索古典詩詞與黃梅戲曲調的融合,把帶有地方戲聲腔的詩詞吟唱推廣到安慶地區的中小學,讓更多的人傳唱。

對此,中華吟誦學會秘書長、中央民族大學副教授徐健順對澎湃新聞表示,嚴格意義上的吟誦是指“漢詩文的傳統讀法”,“推廣吟誦其實是在恢復古詩文的本來面目”。

創新吟唱教學,提高學生興趣

熊言安1967年出生,在首都師范大學攻讀碩士期間,他開始學習吟誦。當時,他的導師劉占泉教授在課堂上講授了吟誦知識,重點介紹了王力、趙樸初、文懷沙、陳少松等先生的吟誦藝術,并示范吟誦,還給學生們推薦了一些吟誦資料。2009年,鉆研吟誦近30年的南京師范大學陳少松教授到北京做講座,熊言安聽了這次講座,又買了陳老師的磁帶回家聽,覺得“很有味道”,于是對吟誦更加有興趣了“詩文吟誦是我們的國學,應該發揚光大”。

2011年,熊言安在講授唐宋詩詞時,嘗試在吟誦的基礎上融入歌唱元素。當時,他正在南京師范大學攻讀博士學位,師從著名學者和詩人鐘振振教授研究詩詞學,期間被聘到中國傳媒大學南廣學院代課。“班里的學生來自各個專業,有些非中文專業的學生對唐宋詩詞興趣不大。”于是他想到了要創新課堂教學模式。

熊言安嘗試把詩詞吟唱出來,并教會學生吟唱,結果發現“效果還是蠻好的,學生很喜歡”。2014年博士畢業,他被引進到安慶師范大學文學院任教,延續了其吟唱的教學方式,希望讓更多學生體會到詩詞的魅力。

目前,熊言安在課上教學生吟唱的古典詩詞有《詩經·關雎》、陳子昂《登幽州臺歌》、王昌齡的《芙蓉樓送辛漸》、王維的《送元二使安西》、李白的《春思》、柳宗元的《酬曹侍御過象縣見寄》、李商隱的《無題》、李煜的《浪淘沙令》《虞美人》等幾十首。其中《送元二使安西》采用古典琴曲《陽關三疊》調子,《芙蓉樓送辛漸》采用《劉三姐·山中只有藤纏樹》調子,《無題》采用了歌手徐小鳳唱的《別亦難》,而陳子昂《登幽州臺歌》、李白《春思》用的是外國民歌曲調,《浪淘沙令》用的是趙樸初先生吟誦的調子,《詩經·關雎》用的是陳少松教授的吟誦調子。從2017年開始,結合學校作為全國黃梅戲研究重鎮的特色資源,熊言安嘗試用黃梅戲的曲調來配唱古典詩詞,如李白的《靜夜思》《望天門山》、賀知章的《回鄉偶書》、王維的《九月九日憶山東兄弟》等,他都能用黃梅戲調子唱出來。

教學模式創新是熊言安最想做的事。他希望通過吟唱教學讓學生們充分感受古典詩詞的韻味,真正愛上古典詩歌。“唐詩宋詞其實是非常美的,但中學的應試教學往往把這份美好搞成套路化的解讀,倒了學生的胃口。其實詩人一生中的感情也是變化著的,杜甫不是只有每天都痛苦深沉,李白也不是每天都飄逸豪放。”

每次上公選課,熊言安會花大約三分之一的時間一句一句地教學生吟唱。面對害羞的學生,他會慢慢地引導,鼓勵學生放聲唱出來。同時根據學生的嗓音特點,指導他們找到自己的音域,并教他們“把氣息沉下去,把嗓音打開”。

他說,“公選課上有不少理科生,而且有的學生白天上了不少課,晚上還要連上3節課,確實比較疲憊。加入吟唱環節后,學生聽課就感到輕松了,參與度也高了。有時候我唱幾遍他們就會唱了。學生對古典詩詞產生了興趣,將來可能就會更多地去學習和研究。”

這樣新奇有趣的教學形式也受到了學生的喜愛。熊言安表示,即使不點名,學生也都會來聽課。2017級旅游管理專業的熊博雅這學期選修了熊老師的這門課。她說,剛開始聽到“唱出來的詩詞課”有點震驚,但慢慢感覺挺有意思的。“有韻律地唱出來更容易記住詞句,讓人產生興趣,也算是一種文化的傳承。”

2017級音樂學院的學生孫雨荷學得比較快,有時也會和熊言安“合作教學”。“能讓同學們學會吟唱,是一件很有成就感的事情。”她說,熊老師讓她教同學們唱的是陳子昂《登幽州臺歌》、李白《春思》和李商隱的《無題》等。

“把古典詩詞和音樂相結合,因為這兩種藝術其實是相通的”,已年過半百的熊言安說,自己并沒有系統地學習過樂理,但從小就愛唱歌,大學時期也經常跑去音樂學院蹭課,向專業老師請教。“一是多聽名曲,二是模仿一些歌唱家的腔調。學唱歌很多時候要靠自己去體會,先自己鉆研,然后再請老師指點一下,這樣效果會更好。”他說道。

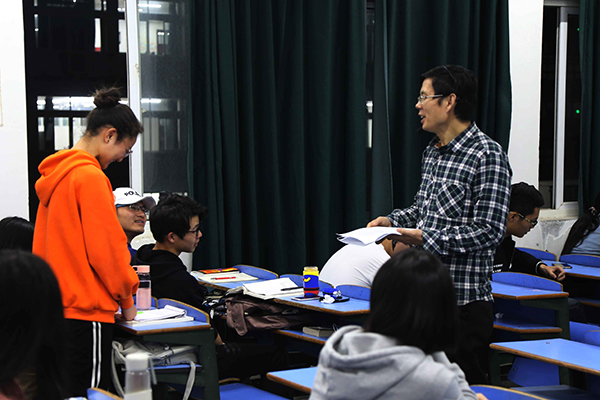

熊言安在課堂上

作為文學院副教授,熊言安平時的科研和教學任務不輕。為了熟練掌握這些曲子,他經常利用早晨刷牙洗臉和晚飯后散步的時間來鉆研吟唱,“教學一定要有激情,吟唱時不能太拘謹,只有這樣,學生才能受到感染,才喜歡學。”

他介紹說,接下來,自己正打算嘗試和著名作曲家陳儒天老師合作編曲。“我們必須演唱一些自己原創的作品,現在還在摸索,準備最近做一些改編。”前不久,他和學校音樂學院的江麗娜老師商量,先哼出一個基本的調子,再請陳儒天老師修改,希望能完成一些自創曲目。

另外,熊老師還有一個計劃——在學校的紅樓詩會中成立“唱詩班”,即古典詩詞吟唱班,充分結合當地的戲曲文化特色,把用黃梅戲曲調唱古典詩詞這種形式推廣到中小學,尤其是農村中小學,并把自己的吟唱經驗和理論研究寫成一本書,讓更多人對吟唱古典詩詞產生興趣。

專家:推廣吟誦是恢復古詩文本真

中國的古詩詞曾可以和樂而唱,但現在只留下文字,缺失了不少音樂美。在南京師范大學開設了吟誦古典美文課程20多年的陳少松教授此前接受媒體訪問時曾表示,吟誦是欣賞古典美文行之有效的獨特手段,不僅可以提升人們欣賞古典美文的層次,充分領略古典詩詞文章的意境美,還能更好地長久地記住這些詩詞文章。不過,其面臨的困難是“懂得的人很少,不了解。一是信心不足,二是搞這門課教學和研究得到的支持很少”。

中華吟誦學會秘書長、中央民族大學副教授徐健順多年來也在推廣和研究古詩文的吟誦。近日,他告訴澎湃新聞,嚴格意義上的吟誦是指“漢詩文的傳統讀法”,“這套讀法是相對固定的,推廣吟誦其實是在恢復古詩文的本來面目”。

據他介紹,在古代的蒙館和學館,吟誦是課本中的必修內容,一般直接用符號標記在課本上。到了民國時期,葉圣陶與夏丏尊合著的《文心》中也全面論述了古詩文的讀法,并發明了一套現代吟誦符號。徐健順表示,吟誦對于當今社會也別具價值。“吟誦講究‘依字行腔,依義行調’,以旋律、節奏、文氣、腔音來表達詩文的含意,好像現代白話文的標點符號一樣有助于理解。(古詩文)一旦配上吟誦,魅力、含義馬上就顯示出來了。”

但徐健順對于用現代音樂配上詩歌演唱的形式持謹慎態度。他認為,不少流行樂中很難顧及詩詞原本的形式和內涵,而吟誦達到的“美聽”程度更勝一籌。“吟誦不需要任何作曲家,讀者可以自行作曲,不用識譜照舊能唱,這才是中華文化的魅力。”

熊言安贊同此觀點,同時表示,詩歌不僅可以吟誦,而且可以歌唱,比如《詩經》中的十五國的國風都是民歌,都是古人唱出來的,詞一開始也是和樂演唱的。在他看來,個人對詩詞的理解更值得關注,“每個人都可以有自己的吟唱方式,用感情把自己對詩詞的理解表達出來才是最重要的。”

他說,自己在吟唱古典詩詞時并不是簡單地套用曲子,而是根據自己對詩詞的理解,在音韻、節奏等方面作一些處理,盡量把詩詞的情感內涵表達出來。“現代人讀古詩時,有自己的感受非常重要。我們追求的不是形式,無論是吟誦,還是歌唱,包括用民歌,用戲曲調子,或者用古代流傳下來的曲調,把情感體驗表達出來才是最主要的。(澎湃新聞記者 徐笛薇 實習生 趙茜)

澎湃新聞 https://www.thepaper.cn/www/resource/v3/jsp/newsDetail_forward_2149750

安徽安慶菱湖南路128號

安徽安慶菱湖南路128號 郵編:246011

郵編:246011 安徽安慶集賢北路1318號

安徽安慶集賢北路1318號 郵編:246133

郵編:246133