近期,“青·敬敷”體育學院“藝教潤童,康護暖鄰”暑期社會實踐團在廣德市祠山街道西關小區黨群服務站啟動支教活動。本次實踐以“傳統文化浸潤+校地資源聯動”為核心,覆蓋15名6-12歲雙職工家庭子女,開設15門特色課程,服務時長超50小時。志愿實踐活動不僅填補了暑期看護空白,更通過傳統文化與實踐教育的融合,實現了大學生與兒童的“雙向成長”。

課程創新:傳統文化浸潤與實踐能力培養并行

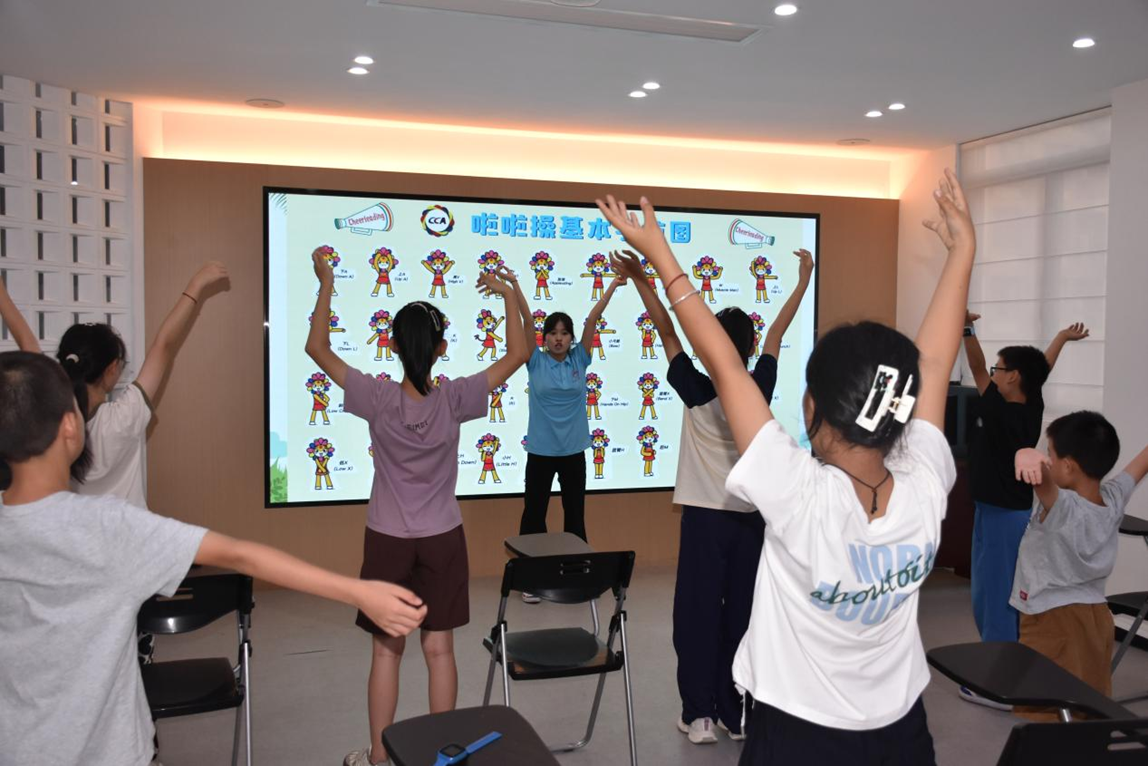

課程設計以“實踐能力培養+傳統文化浸潤”為核心,運動康復專業2023級周點玲將體能評估與趣味游戲結合,旨在傳遞科學運動理念,體育教育專業2024級4班夏康晨講解防溺水、交通安全等知識,旨在筑牢安全防線。

針對職工子女暑期作業無人輔導的問題,實踐團每天開設作業輔導專場,耐心解答孩子們在學習上的疑問,幫助他們養成良好的學習習慣。應用統計學專業2023級2班汪余強帶領孩子們用扭扭棒制作創意手作,培養孩子們的環保意識。實踐團還與清溪社區聯合開展“七彩課堂”活動,豐富社區兒童假期生活,助力其健康成長。

小學教育專業2024級1班燕彩蝶手把手教孩子們握筆運腕,在墨香中感受漢字魅力;運動康復專業2023級周心麗帶領孩子們學習五禽戲,在歡笑聲中感受五禽戲的剛柔并濟;非遺民謠《和諧興旺火獅燈》的旋律中,孩子們拍手和唱;“南竹書堂”的課堂上,二十四節氣的古老智慧代代相傳——優秀傳統文化的種子,正在童心深處悄然萌芽。

機制創新:從單點幫扶到校地協同的十年實踐

“大學生帶來的不僅是知識,更是社區共建的新視角。”祠山街道團工委書記李錦濤的評價道出了校地聯動的深層價值。課程的落地離不開校地協同的機制保障,作為服務雙職工子女十年的“暖心樞紐”,該站點今年首次與安慶師范大學合作,形成“高校專業資源+社區實踐需求”的精準對接模式。

站點集“黨群服務、兒童關懷、公共文化”功能于一體,成為高校實踐與基層治理融合的重要紐帶。宣城市已連續四年搭建大學生“三下鄉”社會實踐平臺,今年的啟動儀式更是在廣德市舉行。從2020年首次合作時僅1支團隊,到如今10所高校接力參與,宣城市“三下鄉”平臺已形成“高校專業資源+社區實踐需求”的精準對接模式,校地資源聯動效應持續擴大。長期駐守站點的滁州學院小學教育專業2024級學生劉婷婷、王譚昳睿,見證了高校力量與社區服務的融合:“安慶師大的同學們帶來了新的體育教學和康復理念,我們一起備課、討論,課程也更豐富、更有吸引力。”

價值共鳴:青春力量與基層需求的雙向賦能

這種互動背后,是更深層的代際傳承與價值重塑。李錦濤寄語實踐團:“希望你們在實踐中明確職業方向,未來無論走向何方,不忘反哺鄉土。”對新聞學專業2023級3班張晴雨而言,這次實踐已然描畫了她的未來圖景:“基層如此渴望青年力量。或許將來,我會選擇帶著專業能力回到這樣的社區,讓服務的薪火持續燃燒。”8歲的李一諾將扭扭棒編織的花朵送給汪余強時,他感慨:“原以為是我們給予孩子光,未曾想他們才是照亮我們的星辰。”這種雙向溫暖在課堂中處處可見——燕彩蝶握著孩子的小手書寫“人”字時,墨香中傳來“老師,我會寫啦!”的歡呼;夏康晨編的防溺水童謠被孩子們快樂傳唱,讓安全知識“聲入人心”。

團員成員將專業知識轉化為鄉土所需的“教育養分”,既填補了鄉村兒童的暑期成長陪伴空白,更播下“知識反哺家鄉”的種子。校地聯動的十年探索證明:教育既是鄉村振興的“先手棋”,更是激活鄉土活力的“發動機”。大學生在實踐中錘煉本領,兒童在陪伴中收獲成長,校地協同為鄉村振興注入青春動能,這場以“童心”為起點的成長,終將成為鄉村振興最堅實的根基。(撰稿:楊宇晨 周點玲 攝影:林爽 張晴雨 編輯:田夢甜 審核:王瑋 趙麗麗)

安徽安慶菱湖南路128號

安徽安慶菱湖南路128號 郵編:246011

郵編:246011 安徽安慶集賢北路1318號

安徽安慶集賢北路1318號 郵編:246133

郵編:246133