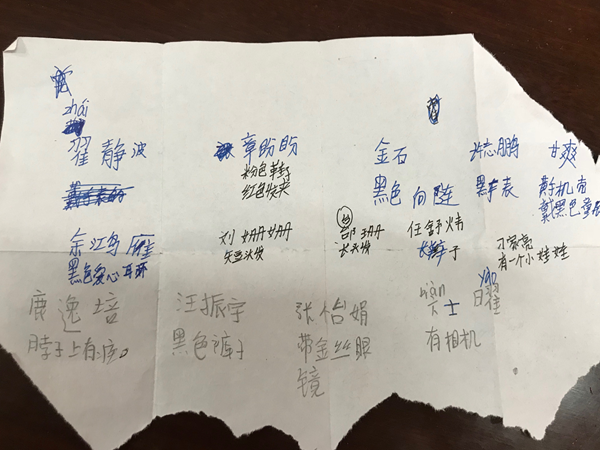

(中安在線,7月30日)“盼盼老師:戴著粉紅發(fā)卡,小鹿老師:頸上有痣,刁老師:有個小娃娃……”。一張簡陋的紙上寫著歪歪扭扭的小字,記錄著14位老師的名字和特點,有的還注了拼音。這是安慶市大龍山鎮(zhèn)桃元社區(qū)的一個孩子在大學生志愿者為他們支教的過程中寫下的。

地處安慶北部的大龍山鎮(zhèn)的桃元社區(qū),依山而建,附近只有一所小學,一間不大的教室里可以坐滿一個學校的老師,而這個村里的孩子大多數都是留守兒童。為幫助這里留守兒童健康成長,每年暑假,安慶師范大學“啟明星”關愛留守兒童實踐服務團的大學生志愿者們,都會來到這給孩子們帶來書法、手工、五禽戲、舞蹈等豐富的課程,如今已是第三年。

山村留守兒童:我已把你們記在心里,你們明年還會來嗎?

“真的很開心這些大哥哥大姐姐們來給我們上課,這樣我的暑假就不孤單了。我想記住他們每一個人的名字,等以后遇見他們的時候還能叫出來他們的名字。”三年級的汪新雨說。為了能和老師們多相處一會,每天早晨還沒上課前,汪新雨就早早來到教室。因為記著每個老師的特征,開展課程的第二天,她就將14位老師的名字熟記于心。

“老師這個送給你,我已經把你們記在心里了,不需要這個紙了。”她神秘地對支教老師說,并將這個紙條塞進老師的懷里后立馬跑開。

打開汪新雨遞來的紙條,收到這個“禮物”的老師卞士曜眼睛一紅,抬起頭愣愣地看著往教室方向跑的孩子。“老師,你們明年還會來嗎?”躲在教室門邊探出頭來問。

看著孩子期盼的眼神,卞士曜說:“明年暑假會有另外一批哥哥姐姐來給你們上課,但是我們還會來看你們的。”

在這里,像汪新雨這樣渴望老師陪伴的孩子還有許多。這些孩子的父母大多外出打工,很多都和爺爺奶奶在一起生活,一些參加過支教課程的孩子們,更是盼望著支教老師為他們帶來趣味課程。

志愿支教老師:三年愛心陪伴不是形式,學生是主體和重心

每天五點起床,六點鐘騎著小三輪車來到桃元社區(qū)開始一天的課程,午休睡地板,下午五點鐘放學,騎車回到學校開始召開每天的總結會議,晚上八九點才是晚飯時間,這是支教老師每天工作的常態(tài)。

英語合作專業(yè)2014(1)班的李亞輝,是第一屆“啟明星”關愛留守兒童實踐服務團的隊長。大二暑期擔任志愿支教老師,大三和大四時,無論暑期再忙,他也會來到桃元社區(qū)看孩子們。

說起暑期支教,李亞輝表示,“我們是用心去和孩子們交流,而不是把支教當成任務,孩子們才是重心。”大二暑期的用心支教讓他與孩子們建立起深厚的感情。“亞輝哥哥來了!”“亞輝哥哥我們好想你呀!”……今年暑期,聽見有人說李亞輝來桃元社區(qū)了,孩子們爭相去迎接,有的還直往他懷里鉆。

“為了讓孩子們更健康地成長,我們不斷探索新課程,和孩子們一起學習,遇到困難相互探討和解決。”支教隊隊長翟靜波表示,支教是一種陪伴,也是對孩子們的一種承諾。“每次進教室,孩子們撲向你的時候,覺得再苦再累都值得了。因為用心和孩子們相處,這段經歷必將會是難忘的記憶。”

留守孩子家長:感謝老師的陪伴,給孩子帶來快樂

由于這些孩子的父母大多在外地工作,并不能及時了解孩子的上學情況。支教老師們組建了微信群,平日里會及時將孩子們上課的視頻和圖片發(fā)送給家長。

“今天我們上了安全教育和舞蹈課,這是今天的簽到表,這是負責對接每個孩子的老師的電話,為確保學生安全,請各位家長有任何問題及時與我們聯系……”“謝謝老師們,給孩子們帶來知識和快樂,老師們辛苦了!”家長們通過支教老師在微信群的反饋,看見自己孩子的每日動態(tài),對老師連連表示感謝。

四年級潘穎的父母常年外出打工,小小的潘穎一直住在她阿姨家,一年到頭都很難見上爸爸媽媽一面。“去年暑假我也來上課了,我喜歡和大哥哥大姐姐們一起學習,今年老師教我做了‘葉書’標本呢,我要珍藏著送給媽媽。”潘穎說,有時候會很想念父母,但有老師們一起陪著便不會覺得很孤單了。

“感謝老師們,她的父母忙碌在外,日常也很難聯系到。小潘穎一直住在我家里,暑假跟支教老師們一起學習和玩耍,她笑得更多了。她媽媽看見視頻中孩子開心的樣子一定也很高興。”潘穎的阿姨說。

支教老師張怡娟在一次聊天中無意得知,一位學生因為寄住在親戚家中,親戚早晨很早出門,孩子經常忘記吃早飯。隨后的每一天,這個孩子來到教室后一份愛心早餐就擺在他的桌上。“很多家長也不想和孩子分開,外出打工也是無奈。感謝家長們的信任,希望孩子們健康快樂成長,開心地笑,也是我們這些志愿支教老師所愿。”張怡娟說。 (通訊員朱麗萍 卞士曜)

中安在線 http://ah.anhuinews.com/system/2018/07/30/007927364.shtml

安徽安慶菱湖南路128號

安徽安慶菱湖南路128號 郵編:246011

郵編:246011 安徽安慶集賢北路1318號

安徽安慶集賢北路1318號 郵編:246133

郵編:246133